Заводы для баз электрооборудования

Когда слышишь 'заводы для баз электрооборудования', многие сразу представляют гигантские конвейеры с тысячами рабочих. На деле же всё чаще это автоматизированные комплексы, где ключевую роль играет не масштаб, а интеграция систем. Вспоминаю, как лет пять назад мы ошибочно гнались за 'самыми мощными' линиями, забывая о совместимости с существующей инфраструктурой. Сейчас понимаю - важно не сколько производишь, а насколько твоё электрооборудование адаптируется под реальные нагрузки и перепады напряжения.

Эволюция подходов к проектированию производств

Раньше типичный сценарий: закупаешь импортное оборудование, собираешь по принципу 'лишь бы работало'. Столкнулись на объекте под Воронежем - немецкие щиты не выдерживали российских скачков напряжения. Пришлось полностью перепроектировать систему защиты. Именно тогда осознали ценность локализованных решений.

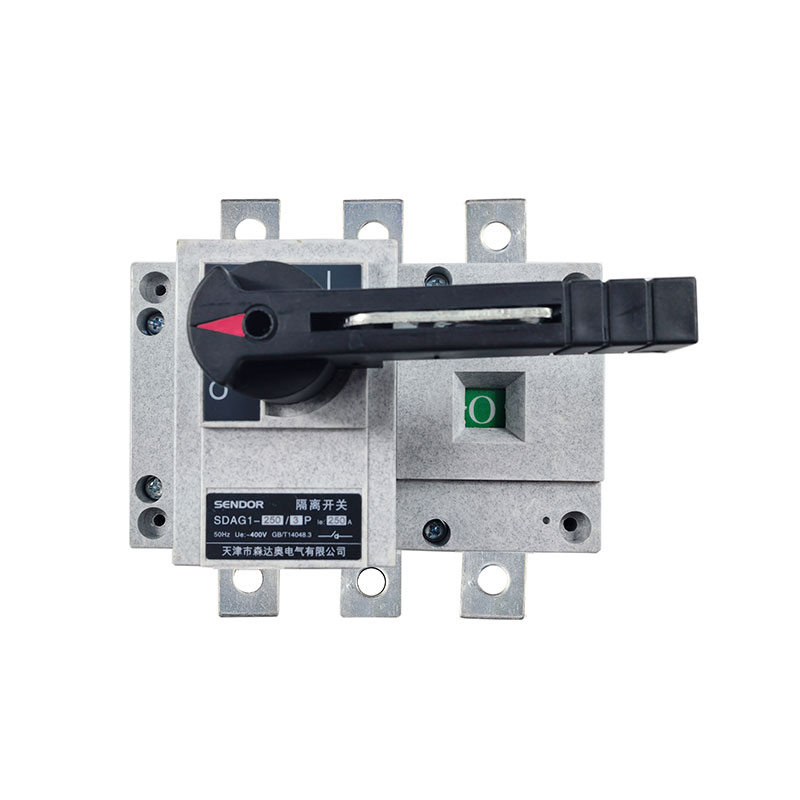

Сейчас ООО Тяньцзинь Цэньдаао Электрик демонстрирует интересный подход - их производство изначально заточено под специфику постсоветского пространства. Недавно тестировал их вакуумные выключатели на объекте в Татарстане - выдержали три аварийных отключения подряд без потери характеристик. Это тот случай, когда география производства работает на качество.

Кстати, о температурных режимах. Многие недооценивают важность этого параметра. Видел как на севере Якутии китайские трансформаторы выходили из строя при -55°C, хотя по паспорту должны были работать до -60. Проблема оказалась не в основном оборудовании, а в смазке подшипников охлаждающих систем. Мелочь? Нет - системный просчёт.

Критерии выбора поставщиков для промышленных баз

Когда формируем базы электрооборудования для добывающих предприятий, смотрю не на сертификаты, а на историю эксплуатации в похожих условиях. Например, заводы должны предоставлять не просто ТУ, а отчёты о поведении оборудования при длительных нагрузках.

На https://www.sendaao.ru обратил внимание на раздел с кейсами - там есть подробный разбор работы их распределительных устройств в шахтных условиях. Это ценно, потому что показывает реальную, а не лабораторную стойкость к влажности и вибрациям.

Запомнился случай с кабельной продукцией - экономили на изоляции, потом пришлось полностью менять линии на подстанции под Красноярском. Убытки превысили 'экономию' в 17 раз. Теперь всегда требую протоколы испытаний именно по российским ГОСТам, даже если производитель международный.

Технологические нюансы, которые не пишут в каталогах

Современные базы электрооборудования требуют учёта десятков параметров, о которых редко говорят продавцы. Например - совместимость систем мониторинга разных производителей. Сталкивались, когда датчики температуры от одного бренда 'не видели' контроллеры другого.

У ООО Тяньцзинь Цэньдаао Электрик в этом плане продуманный подход - их модули поддерживают основные промышленные протоколы. Проверяли на комбинате в Череповце - их релейная защита без проблем интегрировалась с Siemens и Schneider Electric.

Важный момент - ремонтопригодность на месте. Импортные решения часто требуют замены целых узлов, а вот в ассортименте sendaao.ru заметил модульную конструкцию большинства устройств. Это сокращает время простоя с недель до часов - проверено на практике при ремонте КРУ 10 кВ.

Ошибки при формировании складских программ

Самая распространённая ошибка - закупка 'про запас'. Видел склады, где 40% оборудования десятилетиями пылилось, морально устаревая. Сейчас считаем по-другому: базовый запас + стратегическое резервирование критичных узлов.

Для баз электрооборудования рекомендую принцип 'быстрой доступности' - не хранить всё, но иметь чёткие схемы оперативной поставки. В этом плане локализованные производства выигрывают - тот же завод в Тяньцзине обеспечивает поставку в Россию за 14-20 дней против 45-60 у европейцев.

Отдельно про испытательное оборудование - его часто недооценивают. Без регулярных проверок даже самое качественное электрооборудование теряет характеристики. Научились этому после инцидента с подстанцией, где вовремя не выявили degradation изоляции.

Перспективы развития производственных мощностей

Сейчас наблюдается интересный тренд - заводы переходят от массового производства к созданию кастомизированных решений. Особенно это заметно в сегменте высоковольтного оборудования, где требуются уникальные технические решения.

На примере ООО Тяньцзинь Цэньдаао Электрик вижу потенциал в развитии направления 'умных' распределительных сетей. Их последние разработки по мониторингу состояния оборудования в реальном времени - это как раз то, что нужно современным энергокомплексам.

Прогнозирую, что через 5-7 лет мы придём к полностью цифровым базам электрооборудования с предиктивной аналитикой. Уже сейчас тестируем системы, которые предсказывают необходимость замены узлов до возникновения сбоев. Это сократит эксплуатационные расходы на 15-20% - цифры из пилотного проекта в нефтегазовой отрасли.

Главное - не гнаться за 'самым современным', а выбирать решения, доказавшие работоспособность в наших условиях. Опыт показывает, что иногда проверенные временем схемы надёжнее новомодных технологий.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

SDAQ1 серия двухканальный автоматический переключатель резерва (уровень CB)

SDAQ1 серия двухканальный автоматический переключатель резерва (уровень CB) -

Устройство защиты от перенапряжений серии SDALY68

Устройство защиты от перенапряжений серии SDALY68 -

Автоматический реверсивный защитный аппарат от перенапряжений и пониженного напряжения с выдержкой времени

Автоматический реверсивный защитный аппарат от перенапряжений и пониженного напряжения с выдержкой времени -

Низковольтное распределительное устройство типа PXT

Низковольтное распределительное устройство типа PXT -

Интеллектуальный автоматический выключатель в пластиковом корпусе серии SDAM3E

Интеллектуальный автоматический выключатель в пластиковом корпусе серии SDAM3E -

Интеллектуальный автоматический выключатель в пластиковом корпусе с защитой от токов утечки серии SDAM3EL

Интеллектуальный автоматический выключатель в пластиковом корпусе с защитой от токов утечки серии SDAM3EL -

Автоматический выключатель в пластиковом корпусе с защитой от токов утечки серии SDAM1L

Автоматический выключатель в пластиковом корпусе с защитой от токов утечки серии SDAM1L -

Комплектное металлическое закрытое распределительное устройство коробчатого типа с фиксированной установкой HXGN15A-12ZF(R)

Комплектное металлическое закрытое распределительное устройство коробчатого типа с фиксированной установкой HXGN15A-12ZF(R) -

Модульный автоматический выключатель дифференциального тока с защитой электродвигателей

Модульный автоматический выключатель дифференциального тока с защитой электродвигателей -

Резервный защитный аппарат серии SDASCB

Резервный защитный аппарат серии SDASCB -

Ограничитель тока защиты

Ограничитель тока защиты -

Автоматический выключатель в пластиковом корпусе с защитой электродвигателей

Автоматический выключатель в пластиковом корпусе с защитой электродвигателей

Связанный поиск

Связанный поиск- Автоматические выключатели на 6 ка из китая

- Excellent pxt

- Высококачественные производители токовых контакторов

- Отличный поставщик распределительных шкафов

- Ведущий поставщик автоматических выключателей на 10 ка

- Поставщики высококачественных автоматических выключателей на 100 ампер

- Поставщики высококачественных высоковольтных распределительных устройств

- Высококачественные производители кабельных распределительных шкафов

- Высококачественные производители электрических распределительных шкафов

- Дешевые купить автоматический выключатель