Заводы по производству разъединителей

Когда говорят про заводы по производству разъедидинителей, часто представляют идеальные цеха с новейшим оборудованием. На деле же даже на современных производствах вроде ООО Тяньцзинь Цэньдаао Электрик приходится постоянно балансировать между ГОСТами и реальными возможностями оборудования. Помню, как на запуске линии для РЛНД-10/400 пришлось переделывать систему крепления ножей три раза — то зазор не выдерживали, то динамическая стойкость не проходила.

Технологические тонкости, о которых молчат поставщики

На том же https://www.sendaao.ru упоминают автоматизированную линию для контактных групп, но не пишут, что для меди марки М1Ф приходится подбирать скорость подачи с точностью до 0.2 м/мин. Если переборщить — появляются микротрещины, которые проявятся только через 500 циклов коммутаций.

С эпоксидной изоляцией вообще отдельная история. Формовку при 85°C выдерживают далеко не все смолы, а те что выдерживают — часто дают усадку в 1.5-2% против заявленных 0.8%. Приходится либо увеличивать припуски, либо рисковать герметичностью.

Особенно проблемными оказались разъединители на 35 кВ с дистанционным управлением. Механика приводов требовала такой точности, что обычные шарикоподшипники пришлось заменять на скользящие втулки — выиграли в точности, но проиграли в ресурсе.

Материалы: где можно сэкономить, а где — категорически нет

Опыт ООО Тяньцзинь Цэньдаао Электрик показал: на контактных группах экономить — себе дороже. Пробовали заменять медь на биметалл — через полгода эксплуатации началось окисление в местах стыков. Вернулись к цельномедным ножам с серебряным напылением.

А вот на корпусах для внутренней установки удалось перейти с нержавейки на оцинкованную сталь с полимерным покрытием. Ресурс снизился незначительно, за себестоимость упала на 18%. Главное — контролировать толщину покрытия в угловых зонах.

Изоляторы — отдельная головная боль. Керамика vs полимер — вечный спор. Для умеренного климада полимеры выигрывают, но в приморских районах лучше показывает себя глазурованная керамика. Хотя её вес часто требует усиления конструкций.

Сборка и контроль: где теряется качество

Самое уязвимое место — регулировка контактного нажатия. Автоматика не всегда справляется, приходится держать бригаду регулировщиков со щупами. Погрешность в 5Н уже критична — либо будет перегрев, либо повышенный износ.

Диэлектрические испытания — ещё один камень преткновения. Некоторые заводы экономят на полном цикле испытаний, проверяя выборочно 1 из 10 изделий. Мы в своё время попались на этом — пришлось отзывать партию РВЗ-35 после двух случаев пробоя на подстанции.

Сейчас внедрили систему, когда каждый разъединитель проходит хотя бы базовые испытания: сопротивление изоляции, коммутационная способность и проверку на стойкость к токам КЗ. Дороже, но спокойнее.

Логистика и монтаж: неочевидные сложности

Габариты разъединителей на 110 кВ часто требуют специального транспорта — не все это учитывают при планировании поставок. Один раз пришлось снимать опоры ЛЭП на участке подъезда к объекту.

Монтажные бригады часто недооценивают важность центровки. Перекос в 2-3 мм на высоте 6 метров даёт дополнительную нагрузку на привод, что через год выливается в ремонт. Приходится обучать монтажников использованию лазерных нивелиров.

Упаковка — казалось бы, мелочь. Но после случая, когда контакты повредились при перевозке морским контейнером, перешли на индивидуальные деревянные crate-каркасы с амортизаторами. Увеличило стоимость логистики, но сохранило продукцию.

Эволюция требований и адаптация производств

За последние 5 лет резко ужесточились требования по пожарной безопасности. Пришлось пересматривать конструкцию дугогасительных камер — особенно для ручных разъединителей. Некоторые решения пришлось патентовать.

Цифровизация затронула и наши изделия. Теперь стандартом стало наличие датчиков положения и температурных сенсоров. Интеграция с АСУ ТП потребовала изменения протоколов связи — пришлось модернизировать испытательные стенды.

Экологические нормы вынудили перейти на менее летучие растворители в покрасочных цехах. Неожиданно это улучшило адгезию — побочный положительный эффект.

Перспективы и тупиковые ветви развития

Попытка создать 'универсальный' разъединитель для 10-35 кВ провалилась — получилось громоздко и ненадёжно. Лучше специализированные линейки под конкретные задачи.

А вот модульная конструкция для РЛК оказалась удачной — ремонт стал в 3 раза быстрее. Особенно оценили энергетики на удалённых подстанциях.

Сейчас экспериментируем с самосмазывающимися подшипниками в приводах — пока результаты обнадёживают, но окончательные выводы делать рано. Нужно пройти как минимум два сезона — лето и зиму.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Низковольтное распределительное устройство переменного тока типа GGD

Низковольтное распределительное устройство переменного тока типа GGD -

Модульный автоматический выключатель дифференциального тока с защитой электродвигателей

Модульный автоматический выключатель дифференциального тока с защитой электродвигателей -

Бытовой контактор переменного тока серии SDAC2

Бытовой контактор переменного тока серии SDAC2 -

SDAQG2 серия двухканальный автоматический переключатель резерва (уровень PC)

SDAQG2 серия двухканальный автоматический переключатель резерва (уровень PC) -

SDAQG1 серия двухканальный автоматический переключатель резерва (уровень PC)

SDAQG1 серия двухканальный автоматический переключатель резерва (уровень PC) -

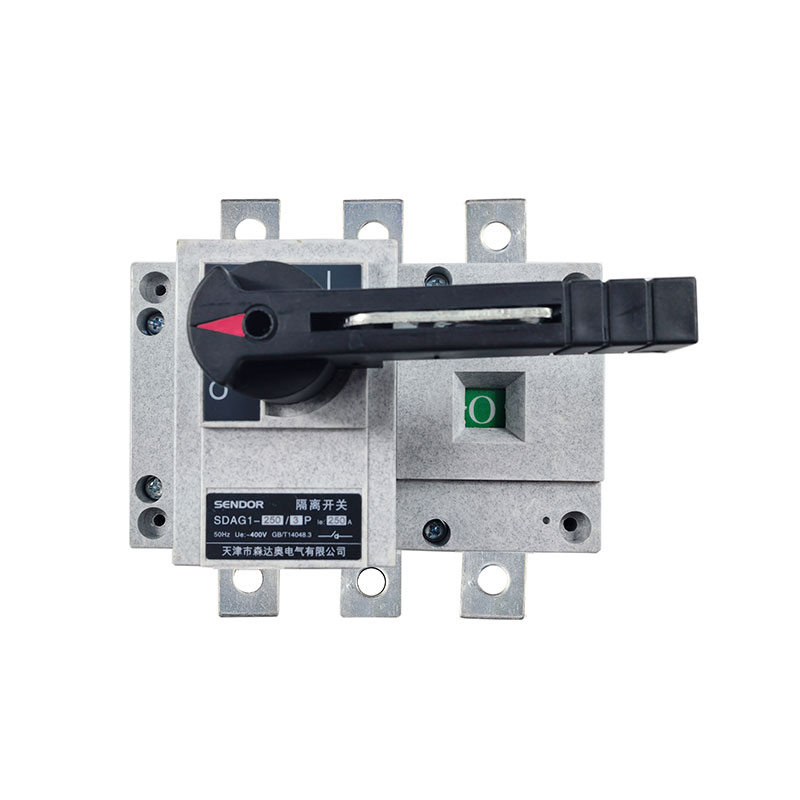

Разъединитель серии SDAG1

Разъединитель серии SDAG1 -

Автоматический выключатель в пластиковом корпусе с защитой от токов утечки серии SDAM1L

Автоматический выключатель в пластиковом корпусе с защитой от токов утечки серии SDAM1L -

Электронный автоматический выключатель в пластиковом корпусе серии SDAM1E

Электронный автоматический выключатель в пластиковом корпусе серии SDAM1E -

SDAQ1 серия двухканальный автоматический переключатель резерва (уровень CB)

SDAQ1 серия двухканальный автоматический переключатель резерва (уровень CB) -

Ограничитель тока защиты

Ограничитель тока защиты -

Автоматический выключатель в пластиковом корпусе с защитой электродвигателей

Автоматический выключатель в пластиковом корпусе с защитой электродвигателей -

Силовой распределительный щит переменного тока низкого напряжения типа XL-21

Силовой распределительный щит переменного тока низкого напряжения типа XL-21

Связанный поиск

Связанный поиск- Ведущий поставщик контакторов для подключения

- Отличный универсальный автоматический выключатель

- Завод модульного автоматического выключателя 6a в китае

- Производители ведущих распределительных шкафов цены

- Заводы для баз электрооборудования

- Поставщики распределительных коробок из китая

- Отличный автоматический выключатель с утечкой на землю

- Высококачественные автоматические выключатели

- Отличный производитель подстанций ящичного типа

- Ведущий производитель автоматических выключателей на 10 а