Заводы по производству электрооборудования

Когда слышишь про заводы по производству электрооборудования, сразу представляются гигантские цеха с роботами – но на деле часто всё упирается в банальную логистику кабельных барабанов. Многие до сих пор путают сборку электрощитов с полноценным производством, а ведь разница – как между пайкой платы и отливкой собственного корпуса для трансформатора.

Что скрывается за высокими технологиями

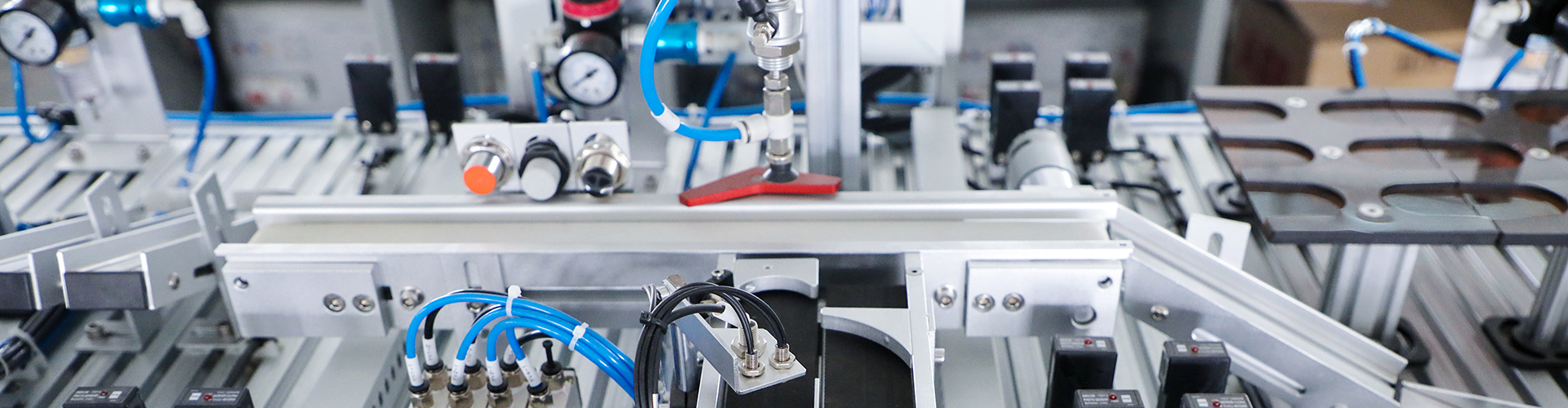

Вот взять ООО Тяньцзинь Цэньдаао Электрик – их сайт https://www.sendaao.ru пестрит терминами про 'научные разработки', но когда я впервые попал в их сборочный цех, понял: главное ноу-хау не в схемах, а в системе крепления шин. Там до сих пор используют станочки с ручной регулировкой, зато любая сборка выдерживает вибрацию лучше импортных аналогов.

Помню, как в 2019 пытались внедрить японские конвейеры для автоматизации – оказалось, для наших сетей нужны индивидуальные доработки клеммных колодок. Пришлось сохранять гибридный подход: роботизированная пайка плюс ручная обжимка контактов. Именно этот опыт показал, что производство электрооборудования не терпит слепого копирования западных моделей.

Кстати, их система тестирования низковольтных щитов – отдельная история. Там нет красивых графиков на экранах, зато стоит старый осциллограф с припаянным вручную датчиком. Инженеры шутят, что он 'чует' скачки напряжения лучше цифровых аналогов. И ведь работает – брак по силовым компонентам у них ниже 0.7%.

Подводные камни низковольтного сегмента

С низковольткой всегда интересно – кажется, проще некуда, но попробуй настроить серийный выпуск УЗО с разными параметрами отключения. У Цэньдаао как-то прогорели на партии для южных регионов: не учли, что при +45°C тепловые расцепители ведут себя иначе. Пришлось переделывать полторы тысячи устройств, зато теперь у них в техкартах есть графа 'климатическая калибровка'.

Или взять банальные боксы для автоматов – вроде бы литьё пластика, ан нет. Формовочные прессы должны учитывать усадку материала при морозе, иначе крышки потрескаются при -30°. Это та мелочь, которую не пишут в каталогах, но которая определяет, пройдёт ли продукция приёмку в 'Россетях'.

Самое сложное – объяснить заказчикам, почему корпус распределительного шкафа не может быть тоньше 1.2 мм. Все хотят сэкономить, пока не увидят, как деформируется дверца после первого же монтажа. Мы как-то специально собрали 'музей косяков' – десяток искорёженных образцов от конкурентов. Лучше любых презентаций работает.

Высоковольтные вызовы

С ВН-оборудованием вообще отдельная песня. Помню, как для одного завода в Сибири делали КРУ-10 кВ – все расчёты были идеальны, но при сборке забыли про виброизоляцию от работающих рядом прессов. Результат – ложные срабатывания защиты при каждом ударе штампа. Пришлось перекладывать всю внутреннюю компоновку, усиливать крепления отсеков.

Иногда кажется, что 80% проблем в производстве электрооборудования связаны не с электротехникой, а с механикой. Та же Цэньдаао сейчас экспериментирует с композитными изоляторами – материал отличный, но крепёж к раме требует шести разных типов прокладок. И это для одного типоразмера!

Кстати, про температурные режимы. В высоковольтке перегрев на 10°C снижает ресурс на 30% – но попробуй докажи это заказчику, который требует уменьшить габариты шкафа. Приходится идти на хитрости: ставить дополнительные вентиляционные решётки в торцах, хоть это и удорожает конструкцию.

Лабораторные мытарства

Испытательные стенды – это отдельный мир. У нас в цеху стоит трансформатор 110/10 кВ 1992 года выпуска – старше половины сотрудников. Но заменять его не спешим: новая техника даёт сбои при скачках напряжения, а этот 'дедушка' стабильно держит параметры. Правда, для измерений уже подключаем цифровые регистраторы – тут прогресс очевиден.

Самое сложное – имитация реальных условий. Можно идеально провести испытания по ГОСТ, но когда щит оказывается в цеху с металлической пылью, начинаются чудеса. Как-то раз АВР начал срабатывать случайным образом – оказалось, мелкая стружка оседала на оптических датчиках. Теперь для 'грязных' производств добавляем дополнительные фильтры.

Кстати, про измерения. Многие недооценивают важность калибровки мегомметров – раз в полгода отправляем приборы в метрологическую службу, хотя по норме достаточно раз в два года. Зато можем ручаться за каждое значение сопротивления изоляции в паспорте.

Логистика как часть технологии

С транспортировкой готовой продукции всегда головная боль. Помню, как для Камчатки отгружали комплектную трансформаторную подстанцию – пришлось разрабатывать специальные амортизаторы для морской перевозки. Волны качают судно, а рессоры гасят колебания. Без этого сердечник мог бы сместиться всего на 2 мм – и всё, гарантия аннулирована.

Упаковка – тоже наука. Для оборудования с микропроцессорной защитой используем трёхслойные боксы: внешний каркас, демпфер из вспененного полиэтилена и внутренний антистатический кокон. Даже если фура попадёт в аварию, устройства должны уцелеть. Проверено – было два таких случая, обошлось без претензий.

И да, никогда не экономьте на маркировке. Мы как-то отгрузили партию щитов без цветовых меток на клеммах – монтажники на объекте перепутали фазы, сгорел частотный преобразователь. Теперь каждая клемма имеет не только буквенное обозначение, но и цветную метку по всей длине провода.

Перспективы и тупики

Сейчас все говорят про цифровизацию, но в цеху это часто выглядит комично. Видел как-то 'умный' станок с сенсорным экраном – операторы в перчатках тыкали в него отвертками, пока не поставили старую кнопочную панель. Технологии должны упрощать жизнь, а не усложнять.

При этом некоторые вещи действительно меняются. Тот же 3D-принтер для прототипов корпусов – раньше ждали оснастку неделями, сейчас печатаем за ночь. Но серийное производство всё равно требует классического литья под давлением – здесь прогресс пока не догнал традиционные методы.

Главный вывод за 15 лет в отрасли: заводы по производству электрооборудования останутся гибридными – где-то роботы, где-то руки мастера. И это не недостаток, а адаптация к реальным условиям. Как говорил наш технолог: 'Идеальная схема – та, которую можно починить гаечным ключом и паяльником'.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

SDAQG1 серия двухканальный автоматический переключатель резерва (уровень PC)

SDAQG1 серия двухканальный автоматический переключатель резерва (уровень PC) -

Низковольтное распределительное устройство типа PXT

Низковольтное распределительное устройство типа PXT -

Интеллектуальный универсальный автоматический выключатель

Интеллектуальный универсальный автоматический выключатель -

SDAQ1 серия двухканальный автоматический переключатель резерва (уровень CB)

SDAQ1 серия двухканальный автоматический переключатель резерва (уровень CB) -

Ограничитель тока защиты

Ограничитель тока защиты -

Резервный защитный аппарат серии SDASCB

Резервный защитный аппарат серии SDASCB -

Модульный автоматический выключатель

Модульный автоматический выключатель -

Модульный автоматический выключатель с защитой электродвигателей

Модульный автоматический выключатель с защитой электродвигателей -

SDAQ1W серия двухканальный автоматический переключатель резерва (уровень CB)

SDAQ1W серия двухканальный автоматический переключатель резерва (уровень CB) -

Автоматический выключатель в пластиковом корпусе с защитой электродвигателей

Автоматический выключатель в пластиковом корпусе с защитой электродвигателей -

Силовой распределительный щит переменного тока низкого напряжения типа XL-21

Силовой распределительный щит переменного тока низкого напряжения типа XL-21 -

Модульный разъединитель

Модульный разъединитель

Связанный поиск

Связанный поиск- Поставщики модульных автоматических выключателей 6a

- Дешевый монтаж распределительных шкафов

- Отличные высоковольтные распределительные устройства

- Автоматический модульный выключатель 6ка

- Поставщики высококачественных релейных контакторов

- Производители ведущих расценок на распределительные шкафы

- Дешевые распределительные шкафы управления

- Утечка в китае

- Ведущие модульные автоматические выключатели 16a

- Производители модульных автоматических выключателей