Завод автоматических выключателей утечки

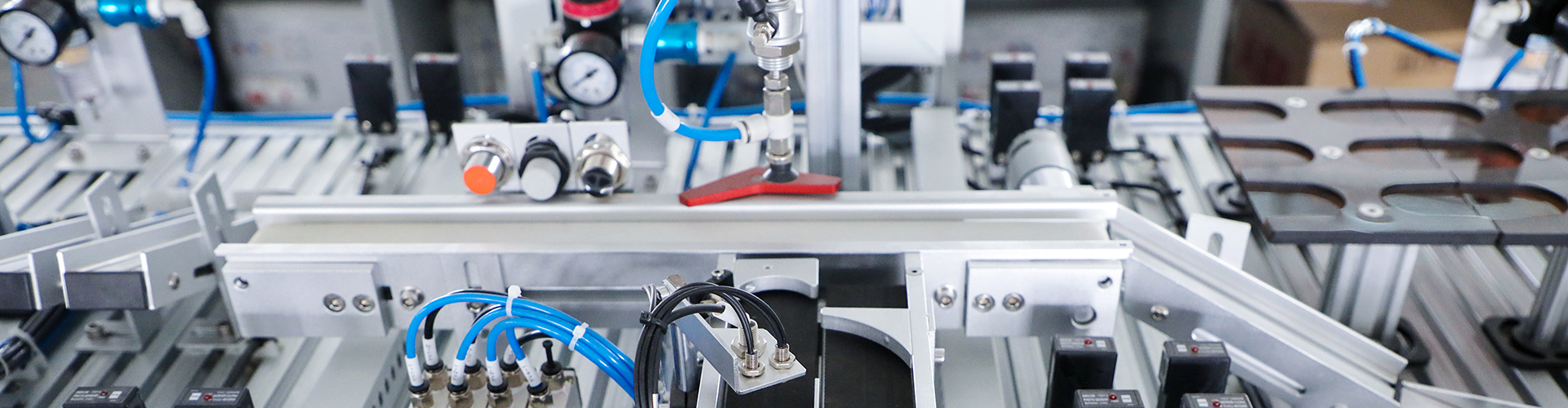

Когда слышишь про завод автоматических выключателей утечки, многие сразу представляют конвейер с готовыми УЗО. Но на деле это часто целый комплекс проблем — от подбора материалов до настройки порогов срабатывания. У нас в ООО Тяньцзинь Цэньдаао Электрик, например, долго не могли добиться стабильности в дифференциальных модулях для влажных помещений.

Технологические нюансы производства

Сердечник для датчиков тока утечки — та самая деталь, где экономить нельзя. Помню, пробовали использовать ферриты с меньшей магнитной проницаемостью, чтобы снизить цену. В сухих лабораториях всё работало, но на стройплощадках с высокой влажностью появлялись ложные срабатывания. Пришлось вернуться к кобальтовым сплавам, хотя себестоимость выросла на 18%.

Калибровка порогов — отдельная история. ГОСТ требует срабатывания при 30 мА, но в реальности нужно учитывать старение изоляции. Мы на sendaaо.ru даже запустили серию тестов с ускоренным старением кабелей. Оказалось, что через 5 лет утечки в сетях могут достигать 22-25 мА, поэтому оптимальный порог — 25-28 мА с запасом.

Сборка контактных групп — кажется простой операцией, но именно здесь чаще всего брак. Если прессовка выполнена с отклонением даже в 0.2 мм, через полгода появляется дребезг. Пришлось переделывать оснастку на трех станках, зато сейчас процент брака упал до 0.3%.

Ошибки при проектировании защит

Часто заказчики требуют ?универсальный? автомат, но для насосных станций и офисных зданий нужны разные решения. Для канализационных насосов мы добавили задержку срабатывания 100-150 мс — иначе каждое включение двигателя вызывало ложное отключение.

А вот для медицинских учреждений пришлось полностью пересмотреть конструкцию. По требованиям IEC 60601-1 нужна двойная изоляция и отдельные цепи мониторинга. На разработку ушло два года, зато теперь наши УЗО используются в кардиоцентрах Подмосковья.

Самая грубая ошибка — игнорирование температурных циклов. В Сибири как-то поставили партию выключателей без учёта морозов. При -45°C пластик становился хрупким, а магнитные характеристики сердечника ?плыли?. Пришлось менять материал корпуса на поликарбонат с армированием.

Полевые испытания и обратная связь

На объекте в Норильске столкнулись с интересным эффектом: из-за постоянной вибрации от грузовиков винты крепления клемм ослабевали за 3-4 месяца. Добавили контргайки и пружинные шайбы — проблема исчезла, но монтажникам пришлось переучиваться.

Ещё запомнился случай на птицефабрике. Там из-за высокой концентрации аммиака медные шины окислялись за полгода. Перешли на лужёные контакты, хотя это увеличило цену на 7%. Зато рекламаций с сельхозобъектов стало втрое меньше.

Сейчас тестируем новую серию с Wi-Fi мониторингом. Казалось бы, просто добавили модуль связи, но оказалось, что радиопомехи от него влияют на точность измерения токов утечки. Пришлось экранировать плату и менять разводку земли.

Взаимодействие с нормативной базой

С введением новых правил ПУЭ-7 многие производители запаниковали. Мы же заранее начали переход на стандарты МЭК 61008. Самое сложное было с испытаниями на устойчивость к импульсным перенапряжениям — пришлось закупать генераторы на 6 кВ.

Таможенное оформление компонентов — отдельный головняк. Магнитные сердечники из Германии часто задерживались на границе из-за сертификатов. Перешли на корейские аналоги, но пришлось три месяца перенастраивать технологические линии.

Сейчас готовим документацию для сертификации в ЕАЭС. Особенно сложно с подтверждением срока службы — требуют 15 лет, а реалистичные испытания занимают минимум 2 года. Используем метод ускоренного старения, но его ещё нужно доказывать экспертам.

Экономика производства и логистика

Себестоимость автоматических выключателей утечки сильно зависит от цен на медь. В прошлом году, когда медь подорожала на 40%, пришлось оптимизировать design — уменьшили сечение некоторых внутренних проводников, но усилили их изоляцию.

Доставка в отдалённые регионы — всегда риск. Для Якутии разработали специальную упаковку с терморегуляцией, иначе при -50°C пластик крошился ещё в пути. Это добавило 12% к транспортным расходам, но сохранило репутацию.

Сейчас рассматриваем локализацию производства в России. С одной стороны, это снизит логистические издержки, с другой — потребует перенастройки всего контроля качества. Возможно, начнём с простейших моделей УЗО-ДМ.

Перспективы и текущие задачи

Сейчас работаем над гибридными моделями, где электромеханическая защита дублируется электронной. Это особенно актуально для объектов с повышенными требованиями к надёжности — типа центров обработки данных.

Ещё одна задача — уменьшение габаритов. Современные щитовые становятся компактнее, а наши выключатели пока занимают 3 модуля. Хотим сократить до 2, но без потери характеристик.

Параллельно ведём переговоры с ритейлерами. Крупные сети типа ?Леруа Мерлен? хотят упрощённые версии для массового рынка. Приходится искать баланс между ценой и качеством — убираем некоторые функции типа индикации причины срабатывания, но сохраняем основную защиту.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Интеллектуальный автоматический выключатель в пластиковом корпусе с защитой от токов утечки серии SDAM3EL

Интеллектуальный автоматический выключатель в пластиковом корпусе с защитой от токов утечки серии SDAM3EL -

SDAQG2 серия двухканальный автоматический переключатель резерва (уровень PC)

SDAQG2 серия двухканальный автоматический переключатель резерва (уровень PC) -

SDAQG1 серия двухканальный автоматический переключатель резерва (уровень PC)

SDAQG1 серия двухканальный автоматический переключатель резерва (уровень PC) -

Автоматический реверсивный защитный аппарат от перенапряжений и пониженного напряжения с выдержкой времени

Автоматический реверсивный защитный аппарат от перенапряжений и пониженного напряжения с выдержкой времени -

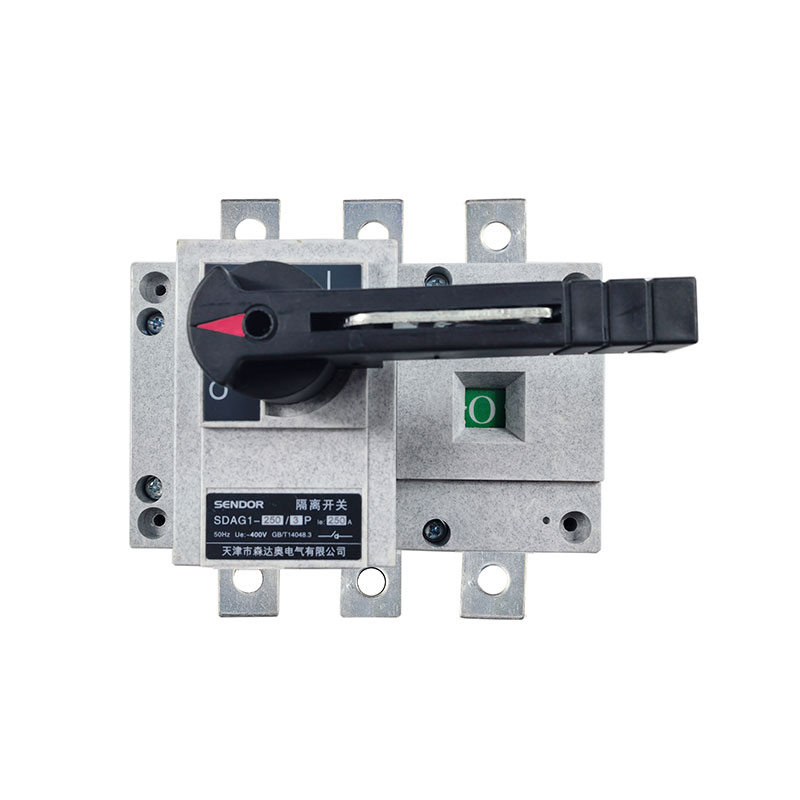

Разъединитель серии SDAG1

Разъединитель серии SDAG1 -

Автоматический выключатель в пластиковом корпусе с защитой от токов утечки серии SDAM1L

Автоматический выключатель в пластиковом корпусе с защитой от токов утечки серии SDAM1L -

Силовой распределительный щит переменного тока низкого напряжения типа XL-21

Силовой распределительный щит переменного тока низкого напряжения типа XL-21 -

Интеллектуальный универсальный автоматический выключатель

Интеллектуальный универсальный автоматический выключатель -

Бытовой контактор переменного тока серии SDAC2

Бытовой контактор переменного тока серии SDAC2 -

Коммутационно-защитный аппарат управления серии SDACPS

Коммутационно-защитный аппарат управления серии SDACPS -

SDAQ1 серия двухканальный автоматический переключатель резерва (уровень CB)

SDAQ1 серия двухканальный автоматический переключатель резерва (уровень CB) -

Модульный разъединитель

Модульный разъединитель

Связанный поиск

Связанный поиск- Производители отличных защитных коммутационных аппаратов

- Ведущие защитные распределительные устройства

- Ведущие поставщики электротехнического оборудования

- Ведущий поставщик приборов для переключения напряжения

- Выключатель нагрузки 63а

- Высококачественный производитель подстанций ящичного типа

- Производители оборудования для передачи распределения и управления электроэнергией в китае

- Поставщики высококачественной защиты от остаточного тока

- Дешевые производители c-типа характерные ba47-29 автоматические выключатели

- Поставщики высококачественных распределительных шкафов для установок