Завод интеллектуальных универсальных автоматических выключателей

Если честно, когда слышишь 'завод интеллектуальных универсальных автоматических выключателей', первое что приходит в голову — это какие-то пафосные презентации с графиками, где всё идеально. Но на практике... Начну с того, что сам термин 'универсальный' многих вводит в заблуждение. Кажется, будто один аппарат решит все проблемы от цеха до подстанции. Мы в ООО Тяньцзинь Цэньдао Электрик через это прошли — когда в 2019 пытались запихнуть в один корпус функции мониторинга, защиты и управления для всех напряжений. Вышло громоздко и ненадёжно.

Почему универсальность — это не про корпус

Запомнил один случай на объекте в Новосибирске: подрядчик поставил наши ранние 'универсальные' выключатели в щит управления вентиляцией. Через месяц — отказы по тепловым расцепителям. Разбирались, оказалось, что для двигателей с частыми пусками нужна была калибровка под другой график срабатывания. А 'универсальная' прошивка пыталась работать и с трансформаторами, и с линиями освещения. Пришлось переделывать линейку — сейчас у нас серия интеллектуальных автоматических выключателей iPRO разделена по применению: для двигателей — с поправкой на пусковые токи, для распределительных сетей — с акцентом на селективность.

Кстати, про селективность — это отдельная головная боль. Когда проектируешь каскадную защиту, важно чтобы 'интеллектуальные' аппараты не просто фиксировали параметры, а прогнозировали развитие аварии. Наша команда дорабатывала алгоритмы трижды после тестов на стенде с имитацией КЗ. Особенно сложно было с зоной перегрузки — там где тепловая характеристика должна 'подстраиваться' под историю работы. В итоге добавили функцию адаптивного порога, но пришлось жертвовать временем срабатывания на малых перегрузках.

Ещё нюанс — совместимость с АСУ ТП. Многие думают, что достаточно протокола Modbus. Но на практике, когда подключаешь выключатели к SCADA, вылезают проблемы с синхронизацией данных. Мы в ООО Тяньцзинь Цэньдао Электрик специально разрабатывали шлюз для конвертации телеметрии в формат OPC UA — без этого на некоторых объектах данные 'плыли' с задержкой до 2 секунд.

Производственные подводные камни

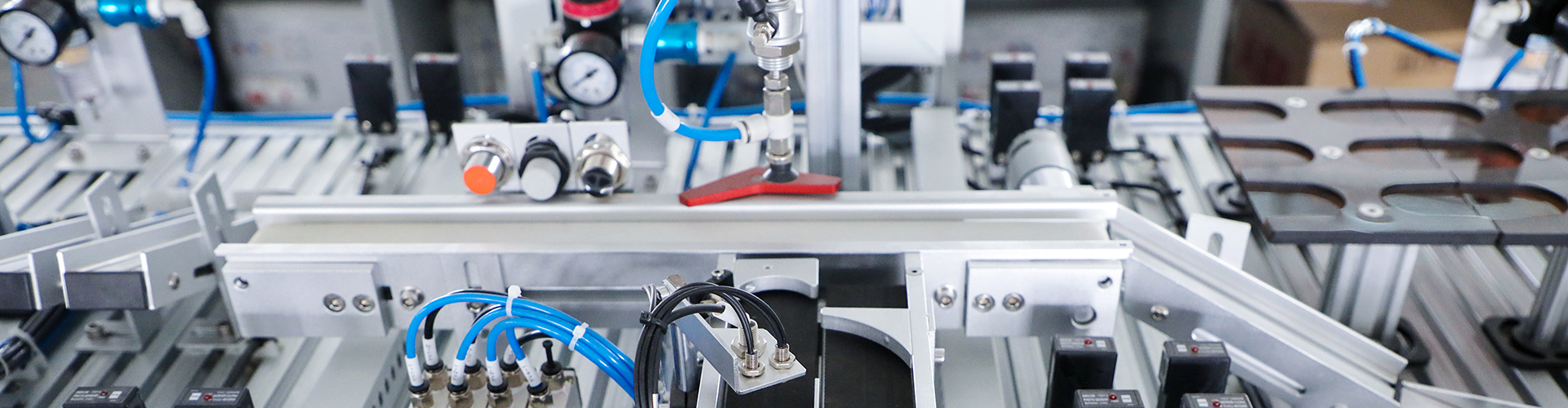

Сборка — это не просто закрутить винты. Помню, как в цеху поймали партию с перекосом силовых контактов. Казалось бы, мелочь — но при испытаниях на 630А локальный перегрев достигал 120°C. Пришлось менять конвейерную оснастку для юстировки с точностью до 0.1мм. Сейчас на каждом заводе автоматических выключателей есть тепловизорный контроль на выходе, но тогда это стало уроком.

Платы управления — отдельная тема. Раньше покупали готовые модули у сторонних поставщиков, но столкнулись с дрейфом показаний датчиков тока после температурных циклов. С 2021 года перешли на собственное производство печатных плат с калибровкой каждого канала. Дороже, но зато погрешность не превышает 1.5% во всём диапазоне от -40°C до +85°C.

И да, про температурный диапазон — многие производители указывают -25°C... +60°C, но в реальности при -15 уже начинаются проблемы с ЖК-дисплеями. Мы тестировали семь типов экранов пока не нашли вариант с сохранением читаемости при -35. Сейчас используем сегментные индикаторы с подсветкой — менее эффектно, но гарантированно работает в Красноярске зимой.

Монтаж и эксплуатация: что не пишут в инструкциях

Самое частое заблуждение — что 'интеллектуальный' выключатель не требует настроек. Как-то приехали на объект в Казань, а там аппараты подключены как обычные автоматы — даже интерфейсный кабель не проложен. Заказчик думал, что достаточно подать питание. Пришлось объяснять, что без настройки уставок по току и времени это просто дорогой рубильник.

Ещё момент — гальваническая развязка. При монтаже в существующие щиты часто забывают про разделение цепей питания и измерения. Видел случаи, когда наводки от силовых кабелей вызывали ложные срабатывания. Теперь в паспорте отдельным разделом пишем требования к прокладке кабелей — минимум 300мм от силовых шин, обязательно в экране.

Обновление прошивки — казалось бы, мелочь. Но на одном из химкомбинатов столкнулись с тем, что служба КИПиО блокировала обновления из-за политик кибербезопасности. Пришлось разрабатывать офлайн-инструмент для верификации прошивок с электронной подписью. Теперь это стандартная процедура для всех наших универсальных автоматических выключателей.

Экономика против надёжности

Был у нас печальный опыт с 'оптимизацией' — пытались использовать биметаллические пластины подешевле. В теории — характеристики те же. На практике — через полгода начался разброс по времени срабатывания. Вернулись к оригинальным сплавам, хоть и дороже на 15%. Зато сейчас можем давать гарантию 8 лет без переаттестации.

Интересный кейс с калибровкой — изначально делали её на каждом аппарате, но это занимало 12 минут. Для серийного производства — неприемлемо. Разработали систему групповой калибровки через эталонные трансформаторы — теперь 20 выключателей калибруются за 15 минут. Погрешность чуть выше — 2% вместо 1.5%, но для большинства применений достаточно.

Стоимость владения — многие считают только цену аппарата. Но если учесть, что наш интеллектуальный выключатель позволяет отказаться от отдельных приборов учёта и реле защиты, то окупаемость на объекте с 50 фидерами получается около 2 лет. Особенно с учётом диагностики — вовремя предупреждает об износе контактов.

Что в итоге работает на производстве

Сейчас основу нашего производства составляют модульные решения — когда заказчик может выбрать базовые функции или полный комплект с анализатором качества элктроэнергии. Особенно востребована версия для АВР — с контролем синхронизации и прогнозом восстановления питания.

Из последних наработок — функция адаптации к состоянию сети. Не просто фиксирует параметры, а обучается — запоминает типовые режимы работы и подстраивает уставки. Например, если регулярно возникают кратковременные перегрузки при пуске оборудования — автоматически расширяет dead band.

В перспективе думаем над интеграцией с системами прогнозирования нагрузки — чтобы выключатель мог 'подготовиться' к пиковым режимам. Но это требует совсем другого уровня датчиков и процессоров. Пока тестовые образцы показали увеличение стоимости на 40% — для рынка пока неприемлемо. Вернёмся к этой идее лет через пять, когда элементная база подешевеет.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Интеллектуальный универсальный автоматический выключатель

Интеллектуальный универсальный автоматический выключатель -

Модульный автоматический выключатель с высокой отключающей способностью

Модульный автоматический выключатель с высокой отключающей способностью -

Силовой распределительный щит переменного тока низкого напряжения типа XL-21

Силовой распределительный щит переменного тока низкого напряжения типа XL-21 -

Интеллектуальный автоматический выключатель в пластиковом корпусе серии SDAM3E

Интеллектуальный автоматический выключатель в пластиковом корпусе серии SDAM3E -

Устройство компенсации реактивной мощности низкого напряжения типа GGJ

Устройство компенсации реактивной мощности низкого напряжения типа GGJ -

Комплектное металлическое элегазовое распределительное устройство среднего напряжения с выкатными элементами типа KYN28A-12(GZS1-12) для внутренней установки

Комплектное металлическое элегазовое распределительное устройство среднего напряжения с выкатными элементами типа KYN28A-12(GZS1-12) для внутренней установки -

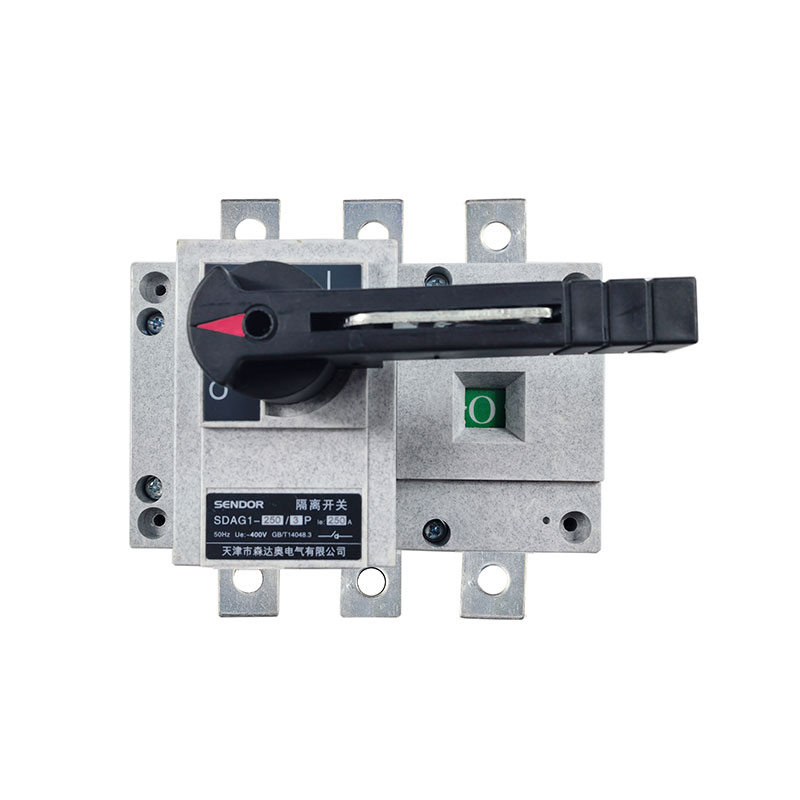

Разъединитель серии SDAG1

Разъединитель серии SDAG1 -

SDAQ1W серия двухканальный автоматический переключатель резерва (уровень CB)

SDAQ1W серия двухканальный автоматический переключатель резерва (уровень CB) -

Модульный автоматический выключатель дифференциального тока с защитой электродвигателей

Модульный автоматический выключатель дифференциального тока с защитой электродвигателей -

Модульный автоматический выключатель с защитой электродвигателей

Модульный автоматический выключатель с защитой электродвигателей -

Резервный защитный аппарат серии SDASCB

Резервный защитный аппарат серии SDASCB -

Автоматический реверсивный защитный аппарат от перенапряжений и пониженного напряжения с выдержкой времени

Автоматический реверсивный защитный аппарат от перенапряжений и пониженного напряжения с выдержкой времени

Связанный поиск

Связанный поиск- Поставщики высококачественных автоматических выключателей ba47-29

- Производители модульных автоматических выключателей 1p

- Ведущий производитель высоковольтных электрических шкафов

- Отличный производитель автоматических выключателей на 100 ампер

- Отличные автоматические выключатели на 16 ампер

- Дешевые низковольтные распределительные устройства

- Китайские релейные контакторы

- Распределительный шкаф управления

- Поставщики модульных автоматических выключателей 10a

- Производители дешевых выключателей нагрузки на 100 ампер