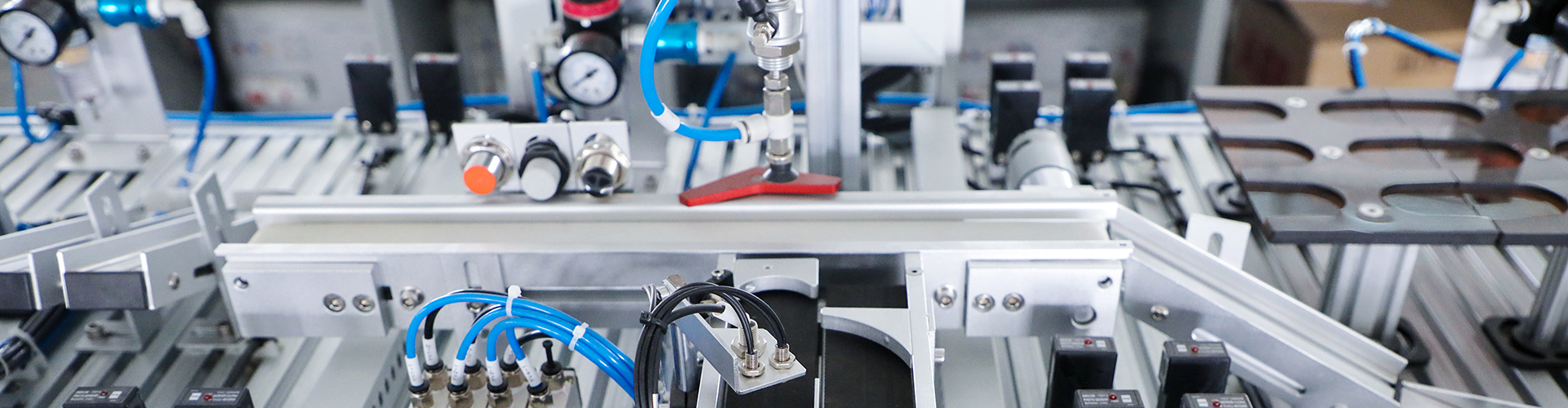

Завод по производству контактора 230в

Когда слышишь про завод по производству контактора 230в, многие сразу представляют стандартизированный процесс с чёткими ТУ – на деле же даже базовые модели вроде КМ-40 требуют индивидуального подхода к сборке. В нашей практике с ООО Тяньцзинь Цэньдаао Электрик постоянно сталкиваемся с тем, что заказчики недооценивают влияние качества магнитопровода на коммутационную стойкость.

Технологические нюансы при сборке

Начну с главного: если в контакторах 230В использовать сталь Э330 вместо Э310, ресурс снижается на 15-20% даже при идентичных обмоточных данных. Мы в Sendaao.ru через это прошли в 2019 году, когда пытались унифицировать поставки металла для всей линейки. Пришлось возвращаться к раздельной закупке – да, дороже, но зато гарантированное число циклов срабатывания соответствует заявленным 2 млн.

Особенно критично для модульных контакторов с номиналом 25А – там любая экономия на шихтовке приводит к дребезгу контактов при температуре ниже -15°C. Проверяли на стенде с термокамерой: разница между 'эконом' и 'премиум' исполнением видна уже после 3000 циклов.

Кстати, про клеммные соединения – медные шины с лужением кажутся очевидным выбором, но для влажных сред рекомендуем дополнительное покрытие оловом-висмутом. В портовых кранах Калининграда такая доработка увеличила межсервисный интервал с 6 до 18 месяцев.

Контроль качества на производстве

На https://www.sendaao.ru мы вынесли отдельный раздел по методикам тестирования – не для красоты, а потому что видели случаи, когда даже крупные сборщики пропускали дефекты форсирования. Например, при проверке пробивного напряжения между разомкнутыми контактами часто ограничиваются стандартными 2500 В, хотя для пищевых производств с агрессивной средой нужно минимум 3000 В.

Самый полезный тест – имитация коммутации асинхронного двигателя с заклинившим ротором. Проводим его на каждом десятом изделии из партии, хотя это и удорожает контроль. Зато за последние три года не было ни одного возврата по причине залипания контактов.

Особое внимание уделяем катушкам – после намотки обязательно прогреваем в печи при 110°C перед заливкой компаундом. Раньше пытались сэкономить на этом этапе, но в итоге получали до 7% брака по межвитковому замыканию после года эксплуатации.

Материалы и компоненты

С контактными группами работаем только с вольфрам-никелевыми сплавами – никель-марганцевые, хоть и дешевле на 30%, но при токах выше 16А начинают подгорать уже после 5000 циклов. Для особо ответственных применений (лифты, медицинское оборудование) используем сплавы с добавлением карбида вольфрама – дорого, но обеспечивает стабильное переходное сопротивление.

Диэлектрики корпусов – здесь много споров. Для стандартных условий подходит полиамид PA6-GF30, но если речь о химических производствах, переходим на полифениленсульфид. Да, себестоимость выше на 40%, зато устойчивость к маслам и агрессивным парам того стоит.

Магнитная система – отдельная история. После настройки пресс-форм для сердечников уменьшили зазор между якорем и сердечником до 0.1 мм, что позволило снизить ток срабатывания на 15%. Казалось бы, мелочь, но для объектов с сотнями контакторов экономия на энергии управления становится ощутимой.

Реальные кейсы и доработки

На одном из металлургических комбинатов Урала столкнулись с преждевременным износом контакторов в цехе плавильных печей. Оказалось, вибрация от оборудования вызывала самопроизвольное срабатывание. Пришлось дорабатывать конструкцию – увеличили усилие притяжения якоря на 20% и добавили демпфирующие прокладки. Решение простое, но потребовало трёх месяцев испытаний.

Ещё пример – для троллейбусных депо в Санкт-Петербурге разрабатывали влагозащищённое исполнение. Стандартная степень защиты IP40 не подходила из-за постоянных перепадов температур и конденсата. Сделали корпус с двойными уплотнениями и дренажными каналами – теперь такие модификации поставляем для всех объектов транспортной инфраструктуры.

Интересный случай был с системой вентиляции в тоннеле метро – там контакторы работали в режиме частых коммутаций (до 120 в час). Пришлось пересматривать конструкцию дугогасительных камер и устанавливать дополнительные металлокерамические пластины. После доработки оборудование отработало уже 4 года без замены.

Перспективы и развитие

Сейчас экспериментируем с бесконтактными версиями на симисторах – для особо требовательных применений, где важна бесшумность. Но пока классические электромеханические контакторы остаются надежнее для большинства промышленных задач. Особенно когда речь идет о коммутации высоких пусковых токов.

Из новшеств – начали внедрять систему лазерной маркировки вместо штамповки. Не столько для красоты, сколько для точного отслеживания каждой партии. Как показала практика, это упрощает расследование рекламаций – всегда можно установить, когда и из каких компонентов собран конкретный экземпляр.

Постепенно переходим на медные шины с алмазной обработкой контактных поверхностей – микрошероховатость меньше 0.8 мкм значительно снижает переходное сопротивление. Тестируем на лабораторных стендах, пока результаты обнадеживают – нагрев уменьшился на 12-15% при номинальных токах.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Модульный автоматический выключатель с высокой отключающей способностью

Модульный автоматический выключатель с высокой отключающей способностью -

Интеллектуальный универсальный автоматический выключатель

Интеллектуальный универсальный автоматический выключатель -

Силовой распределительный щит переменного тока низкого напряжения типа XL-21

Силовой распределительный щит переменного тока низкого напряжения типа XL-21 -

SDAQ1W серия двухканальный автоматический переключатель резерва (уровень CB)

SDAQ1W серия двухканальный автоматический переключатель резерва (уровень CB) -

Интеллектуальный автоматический выключатель в пластиковом корпусе серии SDAM3E

Интеллектуальный автоматический выключатель в пластиковом корпусе серии SDAM3E -

Автоматический выключатель в пластиковом корпусе с защитой электродвигателей

Автоматический выключатель в пластиковом корпусе с защитой электродвигателей -

Устройство компенсации реактивной мощности низкого напряжения типа GGJ

Устройство компенсации реактивной мощности низкого напряжения типа GGJ -

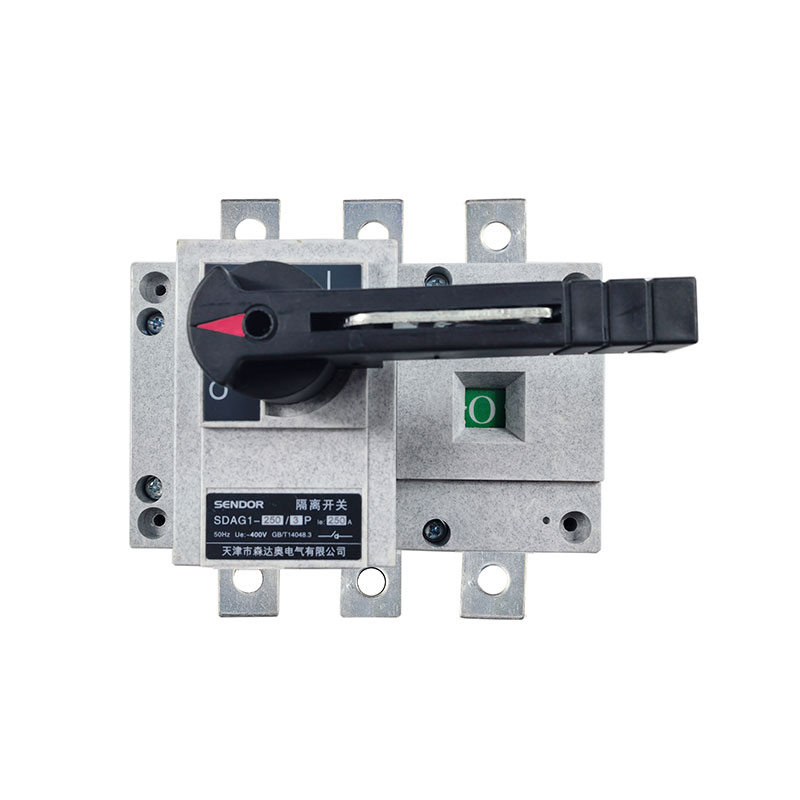

SDAQ1 серия двухканальный автоматический переключатель резерва (уровень CB)

SDAQ1 серия двухканальный автоматический переключатель резерва (уровень CB) -

Ограничитель тока защиты

Ограничитель тока защиты -

Низковольтное распределительное устройство типа PXT

Низковольтное распределительное устройство типа PXT -

Устройство защиты от перенапряжений серии SDALY68

Устройство защиты от перенапряжений серии SDALY68 -

Комплектное металлическое элегазовое распределительное устройство среднего напряжения с выкатными элементами типа KYN28A-12(GZS1-12) для внутренней установки

Комплектное металлическое элегазовое распределительное устройство среднего напряжения с выкатными элементами типа KYN28A-12(GZS1-12) для внутренней установки

Связанный поиск

Связанный поиск- Заводы для резервного копирования в китае

- Дешевые поставщики комплектов оборудования

- Поставщики высококачественных самоповторяющихся защит с задержкой от перенапряжения и пониженного напряжения

- Ведущие автоматические выключатели на 20 ампер

- Поставщики выдающихся низковольтных электрических компонентов

- Поставщики электрооборудования для зданий

- Автоматические выключатели 25a из китая

- Высококачественные модульные контакторы переменного тока

- Дешевые модульный монтаж выключатели нагрузки

- Производитель выключателей нагрузки типа bn-32 из китая