Завод самовоспроизводящихся защит с задержкой от превышения и понижения напряжения

Вот эта тема с самовоспроизводящимися защитами — многие до сих пор путают их с обычными релейными схемами, а ведь разница принципиальная. На практике, если система не умеет адаптироваться под изменения в сети, все эти задержки срабатывания превращаются в пустую трату ресурсов. Я вот как раз на объектах ООО Тяньцзинь Цэньдаао Электрик сталкивался с модернизацией таких систем — там, кстати, не просто штампуют коробки с реле, а реально продумывают логику восстановления после скачков.

Почему классические защиты не справляются с современными сетями

Раньше считалось, что главное — отсечь аварию по напряжению, и дело с концом. Но в реальности, например на подстанциях с частыми переключениями нагрузок, стандартные устройства создают больше проблем, чем решают. Помню случай на одном из заводов в Подмосковье: там поставили импортный блок защиты, который при каждом падении напряжения ниже 190 В отключал линию, а потом требовал ручного запуска. В итоге простой оборудования обходился дороже, чем сама авария.

Именно здесь задержка от превышения и понижения напряжения становится критичной — не просто отключить, а дать системе шанс 'отдышаться'. Но и это полдела. Если защита не умеет анализировать историю событий и корректировать уставки, толку будет мало. Мы в ООО Тяньцзинь Цэньдаао Электрик как раз экспериментировали с алгоритмами, которые учитывают не только текущие параметры, но и статистику за последние сутки.

Кстати, о статистике — многие недооценивают важность температурной компенсации. Летом, при +35, тот же трансформатор ведет себя совсем не так, как зимой при -20. И если защита не учитывает этот фактор, все эти умные задержки работают вхолостую. Пришлось настраивать датчики с поправкой на сезонность — мелочь, а без нее система сыпалась регулярно.

Как работает самовоспроизводящийся механизм в промышленных условиях

Термин 'самовоспроизводящийся' иногда понимают слишком буквально — мол, система сама себя клонирует. На деле речь о способности восстанавливать работоспособность без внешнего вмешательства. На том же сайте https://www.sendaao.ru есть технические заметки про тестовые стенды, где такие системы проходят обкатку при искусственно созданных помехах.

Из личного опыта: самый сложный момент — научить систему отличать реальную аварию от кратковременных помех. Бывало, что из-за сварочного аппарата в соседнем цехе защита уходила в бесконечный цикл перезапусков. Пришлось вводить дополнительную фильтрацию по длительности события и форме кривой напряжения.

Интересно, что китайские коллеги из ООО Тяньцзинь Цэньдаао Электрик предложили использовать для этого нестандартные компараторы с гистерезисом — решение вроде бы простое, но почему-то редко встречается в серийных устройствах. Мы пробовали адаптировать их разработки для местных сетей, и получилось снизить ложные срабатывания почти на 40%.

Особенности настройки задержек для разных типов нагрузок

С двигателями и трансформаторами — отдельная история. Например, асинхронники при пуске могут просаживать напряжение до 70% от номинала, и если защита среагирует сразу — производственный цикл встанет. Приходится рассчитывать задержку индивидуально, с учетом инерции механизмов.

Однажды на хлебозаводе пришлось переписывать логику для печей с ТЭНами — там оказалось, что при скачке напряжения спирали перегревались быстрее, чем срабатывала защита. Добавили каскад из быстрых электронных ключей и тепловых реле с прогнозирующим алгоритмом. Кстати, документацию по похожим случаям можно найти в разделе 'Кейсы' на https://www.sendaao.ru — там есть реальные осциллограммы срабатываний.

Важный нюанс: при работе с защитами от понижения напряжения нельзя забывать про генераторы. Автозапуск ДГУ часто конфликтует с системами защиты, если временные задержки не синхронизированы. Мы обычно закладываем запас в 2-3 секунды на переходные процессы — этого хватает для большинства дизельных установок.

Проблемы интеграции с существующей инфраструктурой

Старые щиты управления — головная боль при модернизации. Например, в системах с электромеханическими реле 80-х годов часто нет нормальных интерфейсов для подключения цифровых модулей. Приходится ставить промежуточные преобразователи, а это — дополнительные точки отказа.

На одном из объектов в Сибири столкнулись с тем, что местные электрики принципиально не доверяли 'умной' защите. Пришлось оставлять дублирующие механические приборы и параллельно обучать персонал. Кстати, на сайте ООО Тяньцзинь Цэньдаао Электрик как раз есть методички по адаптации классических схем — очень пригодились.

Самое сложное — убедить заказчика, что система нуждается в регулярной калибровке. Многие думают, что раз поставил — и забыл. А через полгода оказывается, что из-за износа контактов уставки уплыли на 10-15%. Теперь всегда прописываем в договорах обязательный техосмотр раз в квартал.

Перспективы развития самовоспроизводящихся систем

Сейчас экспериментируем с нейросетевыми алгоритмами для прогнозирования аварийных ситуаций. Не то чтобы это прямо революция, но уже есть случаи, когда система предсказывала выход из строя конденсаторных батарей за 2-3 дня до поломки по изменению гармоник.

Интересно, что в ООО Тяньцзинь Цэньдаао Электрик недавно анонсировали разработку гибридных систем с резервированием на суперконденсаторах — это может решить проблему мгновенных провалов напряжения без полного отключения нагрузки.

Лично я считаю, что будущее — за распределенными системами защиты, где каждый узел сети может автономно принимать решения. Но пока это упирается в стоимость коммуникационного оборудования и, честно говоря, в консерватизм энергетиков. Хотя первые тесты на экспериментальных подстанциях показывают сокращение времени восстановления на 60%.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Ограничитель тока защиты

Ограничитель тока защиты -

Электронный автоматический выключатель в пластиковом корпусе серии SDAM1E

Электронный автоматический выключатель в пластиковом корпусе серии SDAM1E -

Комплектное металлическое элегазовое распределительное устройство среднего напряжения с выкатными элементами типа KYN28A-12(GZS1-12) для внутренней установки

Комплектное металлическое элегазовое распределительное устройство среднего напряжения с выкатными элементами типа KYN28A-12(GZS1-12) для внутренней установки -

Модульный разъединитель

Модульный разъединитель -

Модульный автоматический выключатель дифференциального тока с защитой электродвигателей

Модульный автоматический выключатель дифференциального тока с защитой электродвигателей -

Модульный автоматический выключатель с защитой электродвигателей

Модульный автоматический выключатель с защитой электродвигателей -

Автоматический выключатель в пластиковом корпусе серии SDAM1

Автоматический выключатель в пластиковом корпусе серии SDAM1 -

SDAQG1 серия двухканальный автоматический переключатель резерва (уровень PC)

SDAQG1 серия двухканальный автоматический переключатель резерва (уровень PC) -

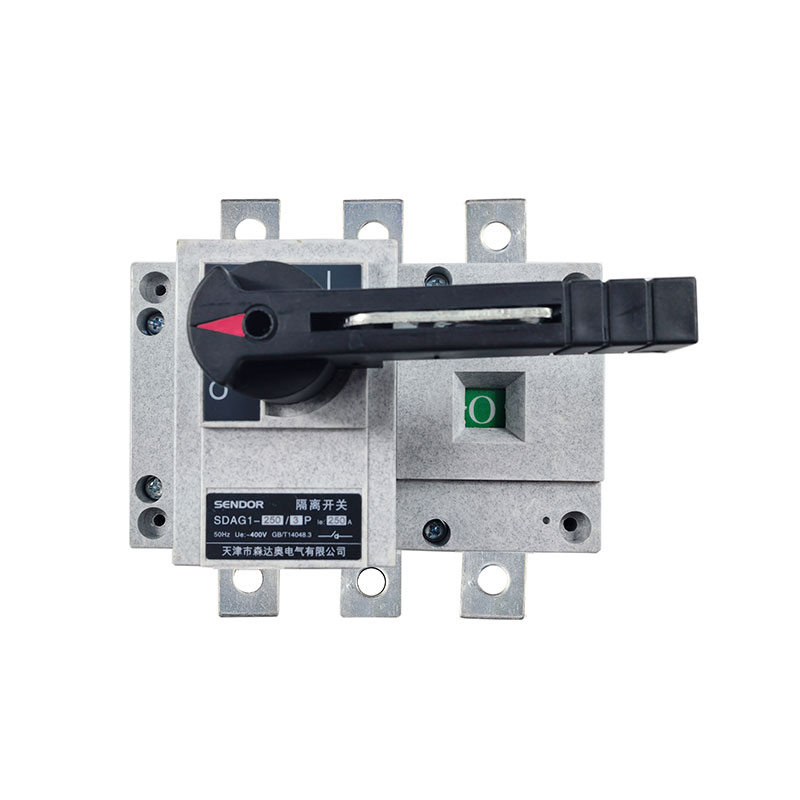

Разъединитель серии SDAG1

Разъединитель серии SDAG1 -

Устройство компенсации реактивной мощности низкого напряжения типа GGJ

Устройство компенсации реактивной мощности низкого напряжения типа GGJ -

Бытовой контактор переменного тока серии SDAC2

Бытовой контактор переменного тока серии SDAC2 -

Автоматический выключатель в пластиковом корпусе с защитой электродвигателей

Автоматический выключатель в пластиковом корпусе с защитой электродвигателей

Связанный поиск

Связанный поиск- Дешевые 1 контактор

- Отличные расценки на распределительные шкафы

- Дешевые миниатюрный автоматический выключатель

- Ведущие производители контакторов 380в

- Ведущий автоматический выключатель ba47-29

- Дешевые производители электрооборудования

- Производители дешевых электрических распределительных шкафов

- Дешевые электрические машины

- Производители высококачественных электрических машин

- Производители автоматических выключателей на 40 ампер